常設展示のご案内

このページに関する お問合せ先 田辺市 教育委員会 文化振興課 TEL 0739-26-9943

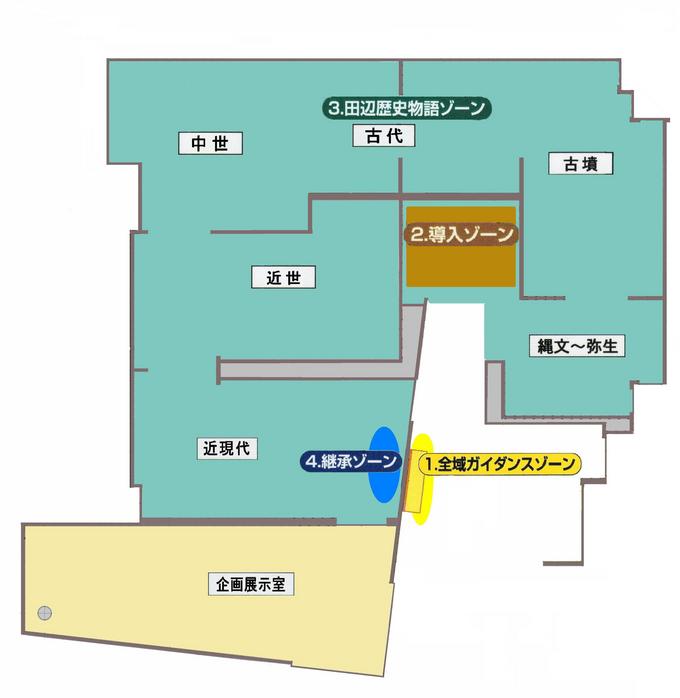

展示室の案内図

資料館では、4つのゾーンに分けて歴史を紹介しています。

1.全域ガイダンスゾーン

田辺市や各地のパンフレットで、田辺市内にある、文化財や文化施設を紹介しています。

2.導入ゾーン

銅鐸を象徴的に展示して、歴史物語の始まりを演出。背景には歴史を象徴する言葉や年表があります。

3.田辺歴史物語ゾーン

ここから、田辺の歴史を6つの時代に区切って、スタートアップテーマを設けて展示しています。

田辺のあけぼの

田辺で最も古い高山寺貝塚出土品や貝塚地層など、太古の歴史を体感できます。

また、弥生時代には新しい文化が伝わって暮らしぶりが変化していきます。

古墳時代の田辺

田辺湾沿岸部には、海蝕でできた岩陰を利用していたことが出土品からわかります。

ここでは、磯間岩陰遺跡を中心に詳しく紹介しています。

古代の田辺

奈良時代の初め、三栖に寺院が建てられ、この地域に仏教文化が栄えたことがうかがわれます。また、奈良市の平城京跡で出土した荷札(木簡・複製品)も紹介しています。

中世の田辺

平安時代から室町時代にかけて、さかんに行われていた熊野参詣や、熊野信仰を全国各地に広める道具とされる、那智参詣曼荼羅の絵解きなどを紹介、国宝「一遍聖絵」の熊野本宮大社の場面を複製・展示しています。

近世の田辺

江戸時代、田辺は紀州藩主の付家老安藤家によって治められます。ここでは、従兄弟にあたる安藤小兵衛家でのこされてきた資料を中心に歴史をたどります。

また、会津川河口の左岸にあった田辺城についても紹介しています。

無形民俗文化財について

現在、田辺の市街地で行われている田辺祭は、江戸時代のころから盛んに催されていたことが、絵巻物からわかります。大型の写真は昭和初期頃の行列の様子です。

田辺市内には、様々な祭や踊りなどの無形民俗文化財がありますが、このうち県・市指定のものについて簡単に紹介しています。また、図書館の視聴覚ブースで映像が見れるものもあります。

近現代の田辺

明治維新後の田辺は、田辺藩から田辺県を経て和歌山県に編入されます。

ここでは、明治22年の水害を中心に、自然災害の脅威や復興についてふれています。田辺の文里には、第二次世界大戦後引揚援護局が設置され、南方からの引揚者の受け入れが行われていました。ここでは、引揚者のみなさんからご寄贈いただいた貴重な資料を展示しています。

4.継承ゾーン

明治から現代にかけて活躍した田辺市ゆかりの先人たちを紹介しています。郷土の文化遺産を後世に伝え守っていくことの大切さを感じていただきます。